Di Simone Lorenzati

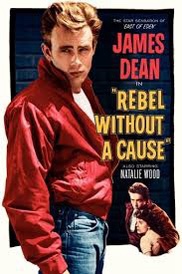

Gioventù bruciata – titolo italianizzato che non rende certamente quanto l’anglosassone Rebel without a cause – è una pietra miliare del cinema, pur avviandosi ormai verso i settant’anni di età. Di più. È anche, e sempre, di strettissima attualità – come non pensare alla strage di Casal Palocco – incentrandosi su quel rapporto tra giovani e ribellione, tra sfida alla morte e l’amore verso le auto e la velocità. Eppure, qui il mondo è esattamente all’opposto rispetto a questo presente, fatto di tristezza ed estrema vacuità. Insomma, si assiste a uno dei punti più alti della filmografia di Ray ma, più in generale, della rappresentazione della figura del “loser” nella storia dell’intera cinematografia. Un capolavoro che segnò un’epoca e che, tuttavia, resta una della pochissime pellicole che non ci stancheremo mai di rivedere per capire dove possa, ogniqualvolta, portarci.

E il viaggio comincia immediatamente, grazie alla profonda potenza della scena d’apertura, proprio sui titoli di testa. Titoli che sono rossi, esattamente come la giacca di pelle di Jim Stark: ecco subito James Dean, ubriaco e steso a faccia in giù sul marciapiede, che gioca con un pupazzo meccanico e con della spazzatura. E poi, in un connubio di semplicità e genialità, nella successiva sequenza, si passa all’inquadratura del posto di polizia, insomma ciò che si considera plasticamente La Legge, contrapposta alla mancata stabilità – non solo di Jim/Dean ma, a ben vedere, di tutti i personaggi della storia: Judy/Wood, Bus/Allen, i genitori di Dean così come quelli della Wood, senza dimenticare il più instabile e tragico di tutti, il Plato di Sal Mineo.

Capitolo a parte merita la sequenza nel planetario, una sorta di elemento unificante per i destini di ciascuno – peraltro unico momento di quiete e di armonia nell’arco dell’intero film – prima di farsi trasportare dall’ineluttabile divenire – un giorno – polvere di stelle, qui da intendersi come una sorta di liberazione dalle angustie del mondo. Ma già l’esterno del planetario appare nuovamente come terribile e, pur trattandosi di un luogo all’aperto, la claustrofobia è densa e palpabile, grazie a riprese dall’alto che paiono schiacciare i personaggi, costringendoli a inseguire il loro cammino fatto di violenza prima e di morte poi. E, per le caratteristiche fisico-simboliche di Ray, ciò non potrà che esplicitarsi in teatro – luogo in cui si inscena ogni sera lo spettacolo dell’universo – grazie alla famosissima, quanto terribile, scena finale che chiude, in modo circolare, quella corsa verso la morte che, sin dall’inizio, incombe sull’opera.

L’inquietudine, la rabbia, la fragilità, lo stordimento, lo smarrimento, finanche il mischiarsi tra loro di questi ed altri stati d’animo, di Jim, sono fatti propri in maniera personalissima da Dean, che pulsa spesso in modo autobiografico, mostrandoci un ragazzo sempre al limite dell’esplosione, grazie ad una espressività, a tutt’oggi, spesso ineguagliata. Basterebbe solo questo per capire l’origine di questa sorta di mito maledetto, per farci intuire ciò che Dean sarebbe potuto diventare, probabilmente un alter ego di Marlon Brando. Come tutti i capolavori, Gioventù bruciata è anche un film di momenti eterni e stampati nella memoria collettiva di ciascuno di noi. Così la celeberrima “corsa del coniglio” riassume in sé tematiche che fanno da sfondo all’intera pellicola: dalla noia alla stupidità, dall’eroismo fintamente coraggioso al desiderio di superare i limiti – di velocità e generali – che la società vorrebbe imporre.

Insomma, una specie di elettrizzante gioco con la morte, intrapreso da chi pare non volersene far nulla della vita, sedotto prima dal fascino della fatalità, fino a esplodere poi nell’incapacità di reggere il gioco – divenuto ormai morte – allorché un ragazzo pronuncerà la terribile frase “povero Bus”, prima di distogliere lo sguardo dal precipizio sull’oceano. Ma una preparazione alla conclusione della corsa è già presente nel ritorno a casa di Dean, quando lo vediamo bere avidamente dalla bottiglia di latte – mentre cerca di rinfrescarsi il viso con quel vetro ghiacciato – nella speranza di liberarsi dalle sue angosce a cui fa, invece, da sottofondo la spettrale irrealtà di quella villa disabitata. Ma, a ben vedere, se un centro è presente in questo film, esso è rappresentato dal binomio confronto-scontro con i genitori di Dean, una madre stretta tra un ruolo di chioccia e uno da eroina fortissima ed un padre che vive nell’ombra della stessa moglie. Indimenticabile, e tuttora insuperato, il finale in perfetto stile hollywoodiano, suggellato dall’epitaffio di Dean all’amico Plato “aveva sempre freddo” – già, non ci si riesce a scaldare se si è privi di amore – e da quella giacca rossa che, stesa pietosamente sul corpo esanime di Mineo, abbandona il simbolismo di selvaggia ribellione, per divenire, semplicemente, una sorta di etereo pietismo, che possa rendere meno cruenta la morte.

L’errore più grande che si commette di solito nell’educazione è quello di non insegnare ai giovani a pensare con la propria testa.

"Mi piace""Mi piace"