di Girolamo Di Noto

Opera centrale nel panorama orrorifico orientale, Pulse di Kiyoshi Kurosawa è uno di quei film che destabilizza perché racconta un mondo, quello moderno, che sfugge alla comprensione, dove le cose e gli eventi non hanno più un senso. Kiyoshi Kurosawa mette in scena l’inafferabilità del reale e i suoi personaggi – che provengano dalla realtà o dall’aldilà – sono soli e senza passioni, hanno un’anima ghermita dal vuoto, sono individui condannati ad assaporare fino in fondo l’assoluta insignificanza del proprio peso epocale.

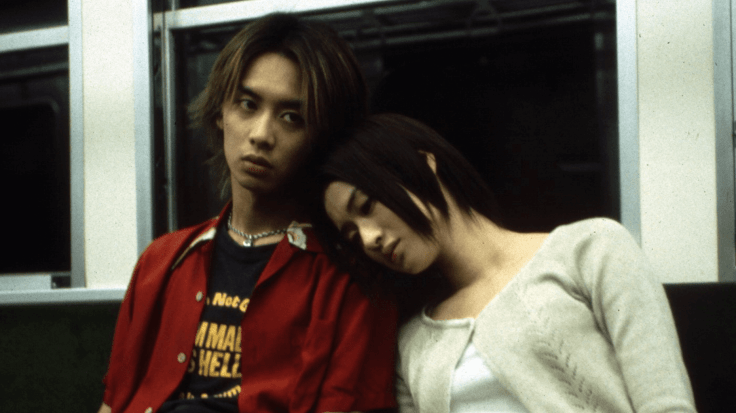

Tokyo: dopo il suicidio di un amico, un gruppo di studenti giapponesi inizia a sperimentare eventi inquietanti. Su Internet appaiono fantasmi e chi li vede, finisce per dissolversi nel nulla. Pian piano la metropoli, un tempo trafficata e vivace, si spopola e tutto diventa plumbeo e vuoto…

Presentato nella sezione Un Certain Regard al 54° Festival di Cannes, Pulse è un horror atipico poiché prende le distanze sia dalle storie dei fantasmi che dai meccanismi tipici del genere: la differenza principale rispetto alle classiche ghost stories degli anni Sessanta stava nel fatto che mentre la paura, in un film come Onibaba di Kaneto Shindo, proveniva dall’apparire improvviso e violento di una maschera mostruosa, in un film come Pulse a creare una tensione insopportabile da togliere il respiro sono il susseguirsi di rumori metallici, dei suoni leggerissimi; il regista non ha bisogno per spaventare di teste che rotolano, di urla lancinanti, di sangue a fiotti ma gli basta un oggetto che usiamo tutti i giorni, il computer o una stanza della nostra casa che dovrebbe risultare un rifugio, un luogo di protezione per portare tensione, angoscia. L’orrore in questo film è tanto più penetrante quanto meno dipendente dagli effetti speciali.

A rendere ancora più angosciante il film non sono tanto le apparizioni dei fantasmi ma il senso di abbandono dell’uomo stesso e la consapevolezza che sarà solo allo stesso modo anche dopo la morte. “Le persone e i fantasmi sono la stessa cosa, che siano vive o no”, dice la giovane Harue, studentessa di informatica e nelle parole della ragazza possiamo leggere una dimensione esistenziale legata al fatto che i fantasmi invadono la realtà perché vogliono far condividere ai vivi l’eterna solitudine della morte, ma anche un’inquietudine e uno straniamento generati dalla tecnologia che finisce coll’annullare l’umanità, inaridire i sentimenti, che promette di mantenerci connessi ma che in realtà ci isola. “Le persone non si connettono davvero, sai. Siamo tutti completamente separati”.

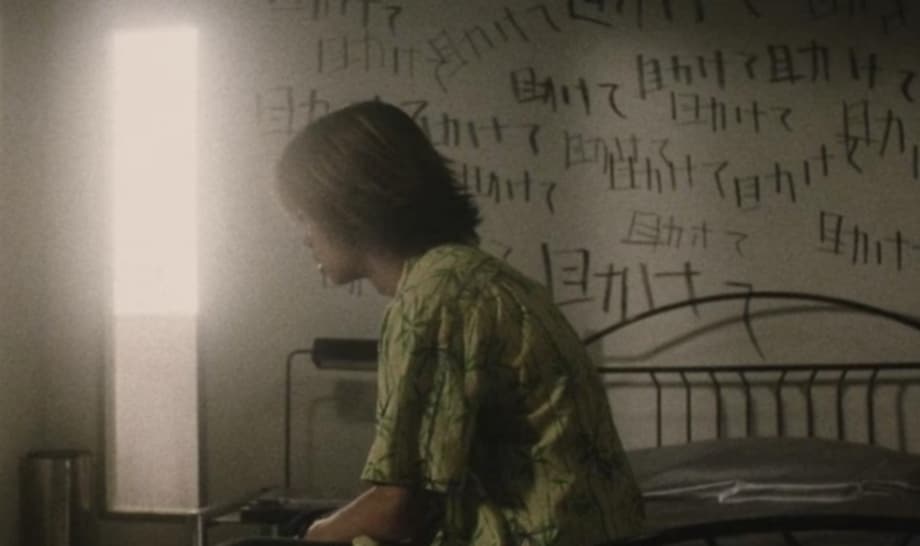

Il sito che domanda agli utenti se vogliono incontrare un fantasma alla fine non fa che mostrare figure umane prigioniere della propria solitudine, riducendole a ombre, impalpabili, senza più personalità, svuotate di vita come lo sono allo stesso modo gli spiriti invasori che emergono dalle ombre dei corridoi bui, ectoplasmi, spettri che si materializzano e poi svaniscono come macchie scure lasciate negli appartamenti, intenti a manifestare un disperato bisogno di ricevere aiuto e conforto al loro tetro e perenne isolamento.

Se The Ring di Hideo Nakata aveva messo in allerta gli spettatori che la loro stessa televisione avrebbe potuto ucciderli, Pulse sfrutta invece le paure della tecnologia di Internet: la rete diventa il canale primario per un’invasione ultraterrena che non è però mossa da un desiderio di vendetta, non ha intenzioni ostili o aggressive, ma esprime quella forma di solitudine propria di chi si annulla nell’inerzia passiva, di chi si trova a muoversi nel sociale come in uno spazio in disuso, svuotato di riflessioni, di veri contatti.

Pulse è l’esplorazione delle paure umane nell’era digitale, dunque un dramma sulla solitudine che come un macigno comprime la vita emotiva rendendo estranee anche le persone più vicine. “Non ha mai detto niente, quindi come avremmo potuto fare qualcosa?”, dice un personaggio dopo che un amico si è impiccato in modo inaspettato. Il film di Kurosawa non è solo una riflessione sull’incomunicabilità, la metafora di un’umanità surclassata dalla tecnologia: è anche l’amara consapevolezza che “non c’è altro, tutto è qui”, e attraverso lo sguardo stranito dei protagonisti, la metropoli silenziosa e vuota, l’accumulo di attese, raccontate all’interno di sequenze di una raffinatezza formale non comune, Kurosawa descrive la voragine del senso, l’umana impotenza di incidere sul reale. Resta la fuga, non importa dove, magari in mare aperto, ” verso qualcosa che ancora si chiama futuro “, piccola speranza a cui aggrapparsi, ma non per questo meno destabilizzante.

Lascia un commento